Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, atau yang lazim disebut UU Kejaksaan, memuat salah satu pasal yang kerap menjadi sorotan dan menuai kontroversi. Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan, “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.” Sekilas, pasal ini mungkin tampak sebagai bentuk perlindungan profesi, namun jika dicermati lebih dalam, ketentuan ini menyimpan potensi bahaya serius terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan bahkan esensi negara demokrasi. Artikel ini akan mengulas mengapa pasal ini perlu dikritisi secara mendalam, dengan argumentasi berdasarkan asas dan teori hukum, serta perbandingan dengan praktik di negara-negara demokrasi lainnya.

Ancaman Terhadap Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Salah satu pilar utama negara hukum adalah asas kesetaraan di hadapan hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Asas ini termaktub jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan secara fundamental mencederai asas ini. Dengan mensyaratkan izin Jaksa Agung untuk tindakan hukum terhadap jaksa, pasal ini menciptakan kekebalan hukum parsial (partial immunity) yang tidak dimiliki oleh profesi hukum lainnya, bahkan profesi yang juga memiliki peran vital dalam penegakan hukum seperti hakim atau advokat.

Dalam konteks teori hukum, keberadaan pasal ini dapat dilihat sebagai anomali terhadap prinsip due process of law. Apabila seorang jaksa diduga melakukan tindak pidana, proses hukum seharusnya berjalan sebagaimana mestinya, tanpa hambatan birokratis yang berpotensi menghalangi penegakan hukum. Izin Jaksa Agung dapat diinterpretasikan sebagai hambatan prosedural yang tidak proporsional, yang berpotensi melindungi oknum jaksa dari proses hukum yang adil dan transparan. Ini jelas bertentangan dengan semangat akuntabilitas yang seharusnya melekat pada setiap pejabat publik, terutama mereka yang berwenang menegakkan hukum.

Potensi Konflik Kepentingan dan Intervensi dalam Penegakan Hukum

Syarat izin Jaksa Agung untuk tindakan hukum terhadap jaksa menimbulkan potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Jaksa Agung, sebagai pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa, memiliki hubungan hierarkis dengan seluruh jajarannya. Memberikan kewenangan untuk “mengizinkan” atau “tidak mengizinkan” proses hukum terhadap bawahannya membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik. Bayangkan skenario di mana seorang jaksa Agung memiliki kepentingan pribadi atau politik untuk melindungi jaksa tertentu yang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Dalam situasi seperti itu, proses hukum dapat dengan mudah dibelokkan atau bahkan dihentikan, mengorbankan keadilan demi kepentingan internal institusi.

Konsep separation of powers atau pemisahan kekuasaan, yang merupakan fondasi negara demokrasi, menekankan pentingnya independensi masing-masing cabang kekuasaan. Meskipun Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, dalam fungsi penegakan hukumnya, ia seharusnya bekerja secara independen dan profesional, bebas dari intervensi. Pasal 8 Ayat (5) justru menciptakan mekanisme intervensi internal yang dapat merusak integritas dan independensi Kejaksaan itu sendiri. “Independensi Kejaksaan bukan berarti kebal hukum, melainkan kebebasan dari tekanan eksternal dan internal yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan profesional mereka,” ujar Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai kesempatan diskusi mengenai independensi lembaga negara.

Bertentangan dengan Asas Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam negara demokrasi modern, akuntabilitas dan transparansi adalah dua pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pejabat publik, termasuk jaksa, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka kepada publik. Pasal 8 Ayat (5) justru menciptakan selubung kerahasiaan dan mempersulit mekanisme akuntabilitas terhadap jaksa yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Jika proses hukum harus menunggu izin Jaksa Agung, maka transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan jaksa akan sangat berkurang, memicu kecurigaan publik dan meruntuhkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Prinsip equality before the law menuntut agar tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Ketika ada pengecualian dalam proses hukum, hal itu secara inheren melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. “Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bergantung pada persepsi bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan merata untuk semua,” kata Lord Denning, seorang hakim terkemuka Inggris, dalam salah satu putusannya yang terkenal. Tanpa akuntabilitas yang memadai, integritas Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum akan terus dipertanyakan.

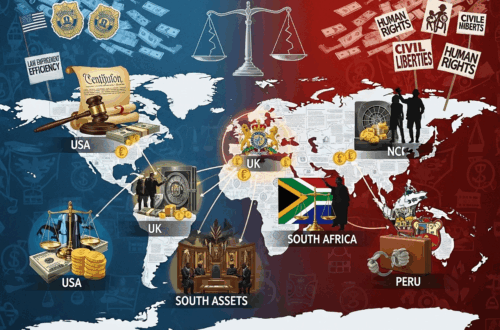

Perbandingan dengan Negara Lain: Praktik yang Tidak Lazim

Untuk memahami sejauh mana anomali Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan, penting untuk melihat praktik di negara-negara demokrasi lainnya. Di sebagian besar negara yang menganut sistem hukum modern, tidak ada ketentuan semacam ini yang memberikan kekebalan hukum khusus kepada jaksa.

- Amerika Serikat: Jaksa federal maupun jaksa negara bagian, jika diduga melakukan tindak pidana, akan diproses hukum sama seperti warga negara lainnya. Tidak ada syarat izin dari Jaksa Agung AS atau pejabat tinggi lainnya untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, atau penangkapan terhadap jaksa. Penegakan hukum terhadap jaksa dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang, seperti FBI atau penegak hukum negara bagian.

- Inggris: Sistem hukum Inggris menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Jaksa yang melakukan tindak pidana akan diproses oleh lembaga penegak hukum yang relevan, seperti Kepolisian atau Crown Prosecution Service (CPS) itu sendiri, tanpa memerlukan izin dari pimpinan tertinggi.

- Jerman: Jaksa di Jerman, meskipun memiliki posisi kuat dalam sistem peradilan pidana, tetap tunduk pada hukum umum. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, mereka akan diselidiki dan diadili seperti warga negara biasa. Tidak ada ketentuan yang memberikan hak istimewa berupa izin dari Jaksa Agung untuk proses hukum terhadap jaksa.

- Australia: Mirip dengan Inggris dan AS, Australia juga menerapkan prinsip kesetaraan hukum. Jaksa yang diduga melakukan kejahatan akan diselidiki oleh kepolisian dan jika cukup bukti, akan dituntut di pengadilan tanpa perlu persetujuan dari Jaksa Agung atau pejabat setingkatnya.

Praktik di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa perlindungan profesi tidak perlu sampai pada tahap kekebalan hukum parsial yang menghambat proses penegakan hukum. Perlindungan yang wajar adalah perlindungan dari intervensi yang tidak semestinya dalam pelaksanaan tugas profesional mereka, bukan perlindungan dari pertanggungjawaban pidana.

Kesimpulan

Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan, dengan segala implikasinya, adalah sebuah ketentuan yang mendesak untuk dikritisi dan direvisi. Pasal ini tidak hanya bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga membuka celah bagi konflik kepentingan, merusak akuntabilitas, dan mengurangi transparansi dalam penegakan hukum. Praktik di negara-negara demokrasi lainnya menunjukkan bahwa ketentuan semacam ini tidak lazim dan bahkan kontraproduktif dalam membangun sistem peradilan yang adil dan berintegritas.

Mencabut atau mengubah pasal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Kejaksaan, sebagai salah satu pilar penegak hukum, dapat beroperasi secara profesional, akuntabel, dan setara di mata hukum, tanpa menciptakan “kelas khusus” di antara para penegak hukum. Demi supremasi hukum dan tegaknya prinsip-prinsip negara demokrasi, sudah saatnya kita meninjau ulang dan menghapus ketentuan yang berpotensi menjadi bumerang bagi keadilan di Indonesia.

Solusi yang Bisa Diusulkan

Jika tujuan Pasal 8 Ayat (5) adalah melindungi jaksa dari kriminalisasi politik, seharusnya: 1) Perlindungan serupa juga diberikan kepada penegak hukum lain (polisi, hakim, penyidik KPK) agar tidak timbul kesan “kasta hukum”. 2) Mekanisme izin tidak mutlak, tetapi melalui pengawasan komisi independen (seperti Komisi Kejaksaan) atau pengadilan, dan 3) Ada batasan jelas kapan izin Jaksa Agung bisa ditolak, misalnya hanya untuk kasus yang terkait dengan tugas resmi jaksa.