Anatomi Korupsi Indonesia: Menguak State-Corporate Crime di Era Post-Modern

Korupsi di Indonesia seringkali dipahami sebagai masalah moral individu atau kejahatan transaksional sederhana. Namun, jika diamati lebih dalam, pola-pola korupsi di tanah air, terutama yang berskala besar, menunjukkan karakteristik yang kompleks dan sistemik, jauh melampaui sekadar suap atau gratifikasi. Fenomena ini semakin relevan untuk dianalisis melalui lensa ‘state-corporate crime’, sebuah konsep yang mengklasifikasikan kejahatan yang terjadi sebagai hasil dari kolaborasi atau interseksi antara lembaga negara dan korporasi swasta. Dalam konteks era post-modern, di mana batas antara sektor publik dan swasta semakin kabur dan kekuatan ekonomi memegang peranan krusial, korupsi semacam ini menjelma menjadi bentuk kejahatan yang lebih canggih dan merusak, bahkan sulit untuk dilacak dan diberantas sepenuhnya.

Mari kita bedah mengapa korupsi di Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, dapat dikategorikan sebagai gejala kejahatan post-modern dalam bentuk state-corporate crime. Ini bukan cuma masalah individu, tapi sistem yang lagi ‘main cantik’ dengan kepentingan.

Memahami State-Corporate Crime dan Dimensi Post-Modernnya

Konsep state-corporate crime (SCC) pertama kali dikembangkan oleh Kramer dan Michalowski (1990) dalam analisis mereka tentang tragedi Challenger dan bencana industri lainnya. Namun, Steven Box (1983) dalam bukunya Power, Crime, and Mystification serta Gary Pearce (1976) dalam kajian kritisnya tentang korupsi politik-korporat, telah memberikan fondasi teoretis awal dengan menganalisis kolusi antara negara dan korporasi. Berbeda dengan white-collar crime (Sutherland, 1949) yang berfokus pada individu, atau corporate crime (Clinard & Yeager, 1980) yang menekankan pelaku korporasi, SCC melibatkan relasi struktural antara aktor negara (misalnya pejabat atau kebijakan) dan korporasi untuk melakukan tindakan ilegal/harmful. Contohnya mencakup penyalahgunaan anggaran publik, pelemahan regulasi, atau proyek bersama yang mengorbankan kepentingan masyarakat (Kramer et al., 2002). Kejahatan ini sering dimotivasi oleh logika kapitalis (profit-driven) atau pertukaran kekuasaan (power symbiosis).

Dimensi post-modern dari kejahatan ini terletak pada sifatnya yang tidak langsung, terdistribusi, dan seringkali menggunakan mekanisme legal yang sah sebagai kedok. Di era post-modern, kekuasaan tidak hanya terpusat pada negara, tetapi juga menyebar ke berbagai aktor non-negara, terutama korporasi multinasional dan entitas bisnis besar. Kejahatan ini tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, melainkan manipulasi informasi, birokrasi, regulasi, dan pasar. Tanggung jawab seringkali menjadi difus, sulit untuk menunjuk satu pelaku utama karena melibatkan jaringan yang kompleks. Ini membuat penanganaya menjadi tantangan besar, karena aktor-aktor yang terlibat seringkali memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang signifikan, bahkan mampu mengontrol narasi publik atau memengaruhi sistem peradilan.

Lanskap Korupsi di Indonesia: Lebih dari Sekadar Suap Kecil

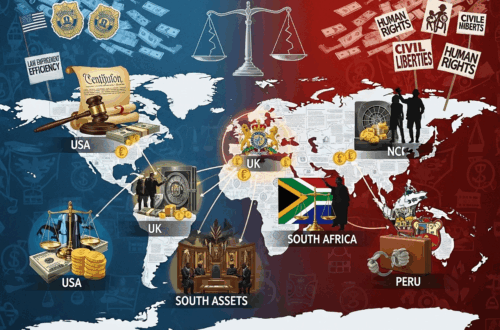

Korupsi di Indonesia telah berevolusi dari sekadar praktik suap-menyuap individu menjadi fenomena yang jauh lebih terorganisir dan melibatkan jaringan yang luas. Dari era Orde Baru hingga reformasi, kita melihat pola korupsi yang bergerak dari ‘petty corruption’ (korupsi kecil) ke ‘grand corruption’ (korupsi besar) dan ‘systemic corruption’ (korupsi sistemik). Korupsi besar di Indonesia seringkali terjadi dalam mega-proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan sumber daya alam (tambang, perkebunan), privatisasi BUMN, hingga skema pencucian uang lintas negara.

Dalam banyak kasus ini, korupsi tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan dan persetujuan, atau setidaknya pembiaran, dari pihak negara (pejabat, lembaga pemerintah, regulator) yang berkolusi dengan pihak swasta (korporasi, pengusaha). Pengusaha membutuhkan akses, izin, dan proyek dari pemerintah, sementara pejabat negara seringkali membutuhkan dana untuk kepentingan politik, kampanye, atau memperkaya diri sendiri. Kolaborasi inilah yang menjadi inti dari state-corporate crime.

Manifestasi Nyata State-Corporate Crime di Tanah Air

Beberapa manifestasi nyata dari state-corporate crime di Indonesia meliputi:

- Proyek Infrastruktur Fiktif atau Mark-up: Seringkali terjadi kolusi antara pejabat pemerintah dan kontraktor swasta dalam proyek-proyek besar. Harga dinaikkan (mark-up), spesifikasi dikurangi, atau bahkan proyek fiktif dibiayai, dengan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak.

- Regulasi yang Menguntungkan Pihak Tertentu (Regulatory Capture): Pejabat atau lembaga negara “ditangkap” (captured) oleh kepentingan korporasi, sehingga regulasi atau kebijakan dibuat, diubah, atau diinterpretasikan sedemikian rupa untuk menguntungkan perusahaan tertentu, seringkali merugikan pesaing atau kepentingan publik yang lebih luas. Contohnya bisa terlihat dalam perizinan lingkungan, alokasi kuota impor, atau subsidi.

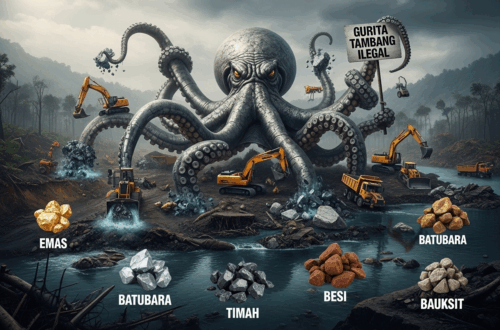

- Perdagangan Izin dan Konsesi Sumber Daya Alam: Penjualan atau pemberian izin tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI), atau perkebunan secara tidak transparan dan tidak akuntabel. Pejabat daerah atau pusat memberikan konsesi kepada perusahaan yang terafiliasi atau memberikan suap, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan atau hak-hak masyarakat adat.

- Penyalahgunaan Dana BUMN atau Lembaga Keuangaegara: Melalui penempatan dana, pemberian kredit, atau investasi yang tidak sehat kepada perusahaan swasta yang terafiliasi, seringkali tanpa melalui prosedur yang benar atau dengan jaminan yang tidak memadai, sehingga berujung pada kerugiaegara.

- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Sistem tender yang diatur (pre-arranged bidding) atau penunjukan langsung kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang terafiliasi dengan pejabat berwenang, dengan imbalan komisi atau suap.

Dampak Sistemik dan Tantangan Pemberantasan

Dampak dari state-corporate crime jauh lebih menghancurkan daripada korupsi individu. Secara ekonomi, praktik ini menyebabkan kerugiaegara yang masif, inefisiensi anggaran, distorsi pasar, dan menghambat investasi yang jujur. Secara sosial, ia memperlebar kesenjangan kekayaan, merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan melemahkan supremasi hukum. Dalam banyak kasus, kejahatan ini juga berdampak serius pada lingkungan dan hak asasi manusia, misalnya dalam kasus perusakan hutan atau penggusuran lahan.

Tantangan dalam memberantas state-corporate crime sangat besar. Sifatnya yang berlapis dan melibatkan aktor-aktor kuat membuat penyelidikan dan penuntutan menjadi rumit. Dokumen-dokumen legal seringkali digunakan untuk menutupi praktik ilegal, dan jejak uang bisa sangat sulit dilacak. Selain itu, pengaruh politik dan ekonomi dari para pelaku seringkali dapat menghambat proses hukum, bahkan menciptakan impunitas. Sistem peradilan mungkin sendiri sudah terpengaruh. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan ini tidak cukup hanya dengan penangkapan individu, tetapi membutuhkan reformasi struktural yang mendalam, penguatan lembaga pengawas, transparansi yang lebih baik, perlindungan bagi pelapor (whistleblower), dan partisipasi aktif masyarakat sipil.

Kesimpulan

Korupsi di Indonesia, khususnya yang berskala besar, semakin jelas menunjukkan karakteristik state-corporate crime. Ini adalah kejahatan post-modern yang terjadi pada persimpangan kekuasaan negara dan korporasi, menciptakan jaringan kompleks yang mengeksploitasi sistem demi keuntungan pribadi dan kelompok. Memahami korupsi sebagai SCC membantu kita melihatnya sebagai masalah sistemik yang membutuhkan solusi yang komprehensif, bukan sekadar penindakan kasus per kasus. Ini menuntut reformasi tata kelola yang lebih kuat, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dan kesadaran kolektif bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti pondasi keadilan, demokrasi, dan masa depan bangsa. Perjuangan melawan korupsi ini adalah perjuangan panjang yang harus terus-menerus disuarakan dan diperjuangkan.